- Код статьи

- S013128120009752-8-1

- DOI

- 10.31857/S013128120009752-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №2

- Страницы

- 102-116

- Аннотация

На основе изучения индекса транснационализации, существа сделок по слияниям и поглощениям крупнейших китайских компаний, и с учетом особенностей географического распределения прямых инвестиций КНР обосновывают постулат, что действия авангарда их корпораций по экспорту прямых инвестиций укладываются в методологические рамки эклектической парадигмы Дж. Даннинга (с учетом включения в нее институционального фактора). В пользу эклектической парадигмы последовательно отвергнуты теория «новорожденных фирм», уппсальская модель транснационализации. В заключительной части работы описано влияние фактора институциональной среды на экспорт прямых инвестиций китайскими компаниями.

- Ключевые слова

- Китай, прямые иностранные инвестиции, транснациональные компании, институциональный фактор, эклектическая парадигма

- Дата публикации

- 10.06.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 29

- Всего просмотров

- 1734

Прямые иностранные инвестиции и деятельность транснациональных корпораций КНР

Экономические успехи Китая в конце XX — начале XXI века весьма притягательны для анализа мировым сообществом1. Наряду с закреплением статуса мировой торговой державы, он добился существенных успехов в сфере экспорта капитала.

По мере его превращения в глобального инвестора, в научном поле все острее обсуждается вопрос теоретического обоснования побуждающих мотивов и инвестиционных стратегий китайских корпораций, выходящих за рубеж. Основной массив существующих в настоящее время теорий прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сформировался во второй половине XX века — в эпоху ускоренного развития международного производства и превращения ПИИ в движущую силу развития глобальной экономики. Закономерно, что большинство классических теории ПИИ, создаваемых в то время, использовали в качестве доказательной базы кейсы транснациональных компаний развитых экономик — вплоть до начала третьего тысячелетия именно они обеспечивали примерно 90% движения ПИИ2. Так, по мере роста активности ТНК развивающихся экономик и Китая стало очевидно, что дальнейшее развитие теоретических концепций и моделей деятельности ТНК должно учитывать специфику данной группы стран не только с позиций особенностей их инвестиционного климата, но и с точки зрения специфической институциональной среды компаний-инвесторов. Цели нашего исследования ‒ комплексный анализ основных существующих теорий ПИИ, оценка их применимости к деятельности корпораций материкового Китая.

В качестве базовых методологических рамок анализа деятельности ТНК материкового Китая авторы выдвигают и последовательно обосновывают гипотезу о возможности использования эклектической парадигмы, как и продолжающей ее концепции инвестиционного пути развития наций.

Анализ публикаций по теориям ПИИ

Ныне существует две основные точки зрения по вопросу теоретического и методологического обоснования деятельности ТНК Китая. В соответствии с первой, ПИИ из КНР являются лишь частным случаем и могут быть объяснены посредством расширенных трактовок классических теорий ПИИ. Здесь следует отметить, что большинство эмпирических исследований поведения китайских ТНК разработаны в рамках дискуссионной, но, тем не менее, научным сообществом принимаемой эклектической парадигмы Дж. Даннинга, и анализируют китайские ПИИ с позиций основных инвестиционных мотивов: расширение доступа к рынкам сбыта, природным ресурсам, технологиям, управленческим навыкам и источникам финансового капитала, доступа к стратегическим активам, диверсификации. Существует, однако, и обратная точка зрения, согласно которой для объяснения стратегии китайских компаний по вывозу ПИИ необходимо создание совершенно новых теоретических рамок и концепций3.

Кроме того, все больше авторов отводят значительную роль институциональному фактору в своих объяснительных моделях. Так, отмечается, что ТНК развитых стран оперировали в институционально гомогенной среде, что невозможно сказать об институтах развивающихся стран, к которым все еще принято относить КНР. Искажения на финансовом рынке Китая, возможность заимствований по льготной ставке, семейный характер многих китайских конгломератов, с одной стороны, предоставляют дополнительные возможности для компаний, выходящих за рубеж, с другой — приводят к некоторым непредвиденным результатам и затрудняют теоретический анализ их деятельности.

Таким образом, несмотря на наличие существенной аналитической базы, исследование теоретических основ поведения китайских фирм по-прежнему является дискуссионным, но и перспективным направлением научных исследований.

Обзор основных теорий движения ПИИ

В данной работе в качестве классифицирующего признака, определяющего логику исследования, мы рассматриваем отношение теории ПИИ к конкурентным преимуществам фирмы-инвестора (далее O-преимущества4), то есть, принимается ли деятельность ТНК на внутреннем рынке как первичная по отношению к зарубежной, и рассматривает ли фирма-инвестор накопленный за время оперирования на внутреннем рынке опыт в качестве основополагающего фактора при принятии решения инвестировать за рубеж.

Одной из первых, ставящих во главу угла преимущество фирмы, полученное на внутреннем рынке, является теория монополистических преимуществ авторства С. Хаймера и др., согласно которой фирма-инвестор должна обладать неким монополистическим преимуществом перед конкурентами, рента от которого покроет риски, связанные с фактором неопределенности оперирования за рубежом и соответствующие транзакционные издержки, вызванные несовершенством рынка.

Концепция несовершенства рынка также легла в основу теории интернализации, разработанной П. Бакли и М. Кассоном5, согласно которой компания преобразует несовершенство внешнего рынка в промежуточные товары и услуги в рамках своей организационной структуры до тех пор, пока получаемые выгоды не превысят затраты, связанные с риском освоения нового рынка.

Ряд авторов рассматривают процесс движения ПИИ с позиции характеристики их размещения.

Изначально фактором, определяющим локализацию производства (далее L-фактор), считалась величина производственных и транспортных издержек. Дж. Даннинг сделал попытку углубить существующий подход и выделил два аспекта в преимуществах принимающей страны: первый был ориентирован на предложение и базировался на низкой стоимости факторов производства, второй — на спрос, исходя из привлекательности рынков и конкуренции6.

По мере углубления процесса глобализации, трансформации экономических систем в странах постсоветского пространства и Восточной Европы в научных работах появлялось все больше вариаций L-факторов (разница валютных курсов, политический риск, культурные различия, политические инициативы наднационального уровня, интеллектуальный капитал, инновационные системы, экологический фактор и т.д.), прямо и косвенно отражающие указанные изменения.

Попытку объединить подходы к изучению ПИИ как с точки зрения страны-донора, так и с позиции страны-реципиента, были предприняты А. Рагманом в начале 1980х годов. Его концепция7 базируется на двух опорных точках: преимуществе фирмы (уровень ее технического развития, управленческих ноу-хау, маркетинговых способностей и т.д.), а также преимуществах страны (обилие природных ресурсов, качество рынка труда, институциональные характеристики государственной политики, привлекательность деловой среды).

Однако в полной мере комплексное обобщение существующих концепций удалось сделать Дж. Даннингу в его эклектической парадигме OLI8. Объединив существующий теоретический опыт в единую систему, он рассматривает три группы условий, необходимых для реализации ПИИ. Во-первых, О-преимущества, или преимущества владения, выражающиеся в привилегированном доступе к рынкам ввиду владения ресурсами, патентами, торговыми марками, технологиями и знаниями. L-преимущества, или преимущества локализации, являются ключевыми в процессе выбора страны-реципиента, в которой ТНК будет реализовывать ПИИ.

I-преимущества, или преимущества интернализации, означает, что фирме выгоднее эксплуатировать преимущества владения самостоятельно, чем передавать их в право владения или временного пользования другим фирмам в форме лицензии. Выгоды от интернализации тем выше, чем сильнее степень интеграции фирмы в международное производство.

В русле своей эклектической концепции Дж. Даннинг разрабатывал концепцию инвестиционного пути развития наций (Investment Development Path)9, согласно которой существует устойчивая связь между изменением инвестиционной позиции страны и уровнем ее экономического развития, выражаемом в показателе ВВП на душу населения.

Согласно основным положениям теории, страны проходят пять последовательных этапов развития: первые три стадии Даннинг ассоциирует с развивающимися странами и улучшением их Lпреимуществ, 4ю и 5ю стадии ‒ с развитыми странами и укреплением Oпреимуществ.

Вопрос поэтапного раскрытия О-преимуществ также рассматривается в Уппсальской модели транснационализации, или теории ступеней10, которая зачастую применяется при объяснении ПИИ из развивающихся стран и утверждает, что фирмы постепенно осваивают международные рынки, начиная со стран, наиболее близких стране-донору ПИИ в контексте культурных особенностей, специфики делового климата и политических условий.

По мере накопления опыта международной деятельности фирмы расширяют сферы и масштабы своего присутствия на зарубежных рынках. Кроме того, по мере увеличения объемов выделяемых ресурсов на международные операции, они постепенно расширяют их от сферы от экспорта к продаже лицензий, открытию филиалов, совместных предприятий и последующей организации производства в зарубежных странах.

Во всех указанных концепциях главенствующим подходом является поступательное увеличение экспорта ПИИ из инвестируемой страны и предположение, что фирма должна обладать некоторым преимуществом, приобретаемом ею в результате деятельности на внутреннем рынке. Такому подходу противопоставляются концепции новых интернациональных фирм, также называемых в литературе «новорожденными фирмами» и «опоздавшими фирмами»11. Такие компании используют сравнительные преимущества от своего присутствия во многих странах одновременно. Они также могут начинать свою международную деятельность с физически и культурно близких стран, но ключевой момент теории ‒ постулат: при выборе направления их международных операций компании ориентируются на предоставляемые возможности для бизнеса, а не на эффекты физической и культурной близости.

Интернациональные компании, как правило, имеют небольшие размеры и не занимают лидирующих позиций на домашнем рынке, где они бы могли почерпнуть преимущества владения за счет эффекта экономии на масштабе. Такие компании изначально рождены для международного бизнеса, поскольку у них нет иных возможностей интегрироваться в глобальную экономическую систему и генерировать О-преимущества на достаточно плотных домашнем и международном рынках.

В этом же ключе разработана концепция профессора Дж. Мэтьюса «Сочетание-усилие-познание» (LLL-model, 2006)12, который расширяет исследовательскую проблематику с вопроса «Почему компании инвестируют за рубеж?» до вопроса «Как компаниям-новичкам из Юго-Восточной Азии, не обладающим ни одним из преимуществ, описанных в классических теориях, удалось не только проникнуть на международные рынки с весьма высокой плотностью конкуренции, но и постепенно расширить свое присутствие, неуклонно повышая удельный вес заграничных операций?»13.

13. Mathews J. A. Dragon multinationals: New players in 21 st century globalization // Asia Pacific journal of management. New Delhi: Sage Publications, 2006. Т. 23. №. 1. P. 5‒27.

Мэтьюс находит ответ на свой вопрос в особенностях стратегии выхода на международные рынки так называемых опоздавших компаний, отмечая, что такие фирмы не привязаны к домашнему рынку, равно как не осуществляют стратегию поочередного завоевания зарубежных рынков: вектор их деятельности изначально направлен на международные операции. Используя различные формы участия в капитале, создания совместных предприятий и т.д., они стремятся присутствовать на множестве зарубежных рынков одновременно, имея решетчатую организационную структуру и не привязываясь к головной компании.

Таким образом, в нашем аналитическом представлении все многообразие существующих теорий ПИИ можно разделить на две неравновесные группы:

во-первых, классические теории — в той или иной мере связанные (предшествующие или дополняющие) эклектическую парадигму Даннинга;

во-вторых, концепции новых интернациональных фирм, отвергающие поступательное развитие ТНК, как с позиции выбора локализации размещения ПИИ, так и с позиции характера международных операций компаний-инвесторов.

Применимость теорий ПИИ к деятельности компаний КНР

В данной работе мы выдвигаем гипотезу, что большинство фирм КНР функционирует в рамках OLI концепции Дж. Даннинга.

Для доказательства мы исходим из обратного, полагаем, что ее ТНК не могут считаться «Новорожденными» или «Опоздавшими компаниями». В поддержку данной версии проанализируем позиции корпораций КНР в списке ТОП-100 крупнейших ТНК развивающихся стран, публикуемых ЮНКТАД (табл. 1).

Таблица 1.

Компании КНР из списка 100 крупнейших ТНК развивающихся стран и стран с переходной экономикой (2017 г.)

| Рейтинг | Компания | Отрасль | Зарубежные активы, млн долл. | Доля зарубежных активов в общей структуре, % | Индекс транснационализации, % | |

| Иностранные активы | Индекс транснационализации | |||||

| 3 | 51 | China COSCO Shipping Corp Ltd | транспортировка и хранение | 84 419 | 77,4 | 50,4 |

| 5 | 79 | China National Offshore Oil Corp (CNOOC) | добывающая промышленность | 67 282 | 38,8 | 26,0 |

| 6 | 96 | State Grid Corporation of China | электроэнергетика | 60 000 | 10,3 | 8,4 |

| 7 | 48 | Tencent Holdings Limited | химическая промышленность | 56 241 | 46,3 | 52,0 |

| 8 | 67 | Tencent Holdings Limited* | информационные технологии | 51 012 | 59,8 | 41,0 |

| 9 | 85 | China Minmetals Corp (CMC) | металлургия | 42 790 | 32,6 | 20,9 |

| 15 | 95 | China State Construction Engineering Corp Ltd (CSCEC) | строительство | 36 583 | 15,3 | 10,5 |

| 19 | 46 | Legend Holdings Corporation* | инвестиционный холдинг | 27 165 | 43,9 | 53,1 |

| 26 | 74 | Fosun International Limited* | инвестиционный холдинг | 23 882 | 29,1 | 37,2 |

| 28 | 99 | China National Petroleum Corp (CNPC) | добывающая промышленность | 22 447 | 3,6 | 3,5 |

| 30 | 62 | Sinochem Group | химическая промышленность | 20 724 | 32,3 | 42,6 |

| 32 | 37 | Lenovo Group Ltd* | компьютерное оборудование | 19 626 | 68,9 | 60,2 |

| 35 | 65 | Midea Group Co Ltd* | электрическое оборудование | 17 701 | 46,4 | 41,3 |

| 43 | 94 | Sinopec — China Petrochemical Corporation | нефтепереработка | 16 448 | 4,7 | 12,3 |

| 45 | 76 | Huawei Technologies Co, Ltd* | телекоммуникационное оборудование | 15 527 | 20,0 | 29,6 |

| 49 | 88 | China Three Gorges Corp | электроэнергетика | 14 333 | 13,3 | 15,6 |

| 51 | 97 | Shougang Group | металлургия | 14 285 | 18,6 | 8,0 |

| 53 | 13 | China Molybdenum Co Ltd | добывающая промышленность | 13 554 | 90,2 | 85,0 |

| 54 | 50 | Qingdao Haier Co Ltd* | бытовая техника | 13 183 | 54,6 | 50,5 |

| 58 | 93 | Cofco Corp | пищевая промышленность | 11 943 | 14,4 | 12,7 |

| 61 | 100 | China Mobile Limited | телекоммуникации | 11 694 | 5,0 | 3,3 |

| 67 | 78 | China Electronics Corporation (CEC) | электронные компоненты | 10 827 | 26,8 | 26,8 |

| 69 | 92 | China Communications Construction Company Ltd | строительство | 10 658 | 8,2 | 12,9 |

| 76 | 91 | China General Nuclear Power | электроэнергетика | 9 761 | 10,0 | 13,3 |

| 98 | 89 | Dalian Wanda Group* | строительство | 7 530 | 7,0 | 14,8 |

| СВОДНЫЕ ДАННЫЕ по 25 компаниям | ||||||

| Доля государственных компаний | 68% | |||||

| Доля зарубежных активов в структуре общих активов | 18% | |||||

| Доля зарубежных активов в структуре зарубежных активов ТОП-100 ТНК развивающихся стран | 32% | |||||

| Средний индекс транснационализации | 29,3% |

Источник: по материалам14.

Как видно из табл. 1, среди 100 крупнейших ТНК из развивающихся стран и стран с переходной экономикой 25 представляют именно КНР. При этом, несмотря на довольно внушительный объем суммарных зарубежных активов — 679,7 млрд долл. — это всего лишь 18% совокупных активов указанных компаний. Кроме того, средний индекс транснационализации, являющийся интегральным показателем и рассчитываемый на основании трех составляющих (доли зарубежных активов, продаж, и персонала в общей структуре компании) составляет всего лишь 29,3%, что значительно ниже среднего значения по выборке — 51%. Для сравнения, средний индекс транснационализации 100 крупнейших ТНК мира в 2018 г. составил 64,5% (в 2008–63,4%).

Среди исследуемых 25 компаний наиболее высокий индекс транснационализации имеет China Molybdenum Co Ltd (85%), у 9 компаний показатель варьирует в пределах 30‒60%, у 15 компаний не превышает 30%.

Таким образом, учитывая изначально высокую плотность инвестиционных операций (в 2006 г. на 9 крупнейших ТНК Китая приходилось порядка 72% накопленных ПИИ КНР), а также стабильно низкий индекс транснационализации авангарда китайских ТНК, мы не можем принять теорию новых интернациональных компаний как ведущую объяснительную модель поведения китайских ТНК. Напротив, мы видим, что деятельность китайских компаний по экспорту ПИИ за рубеж, в целом, подчиняется основным положениям эклектической парадигмы Дж. Даннинга: по мере экономического развития оные приобретают все больше О-преимуществ, что является результатом роста производительности труда, повышения доступности капитала, ускорения технологического уровня развития, что, в свою очередь, ведет к повышению возможностей инвестирования за рубеж.

Таблица 2.

Выборочные показатели деятельности китайских ТНК в 2006 и 2017 г.

| Показатель | 2006 г. | 2017 г. |

| Средний индекс транснационализации 100 крупнейших ТНК мира | 63% | 64,5%* |

| Кол-во компаний материкового Китая в списке 100 крупнейших ТНК мира (шт.) | 0 | 6* |

| Кол-во ТНК материкового Китая в списке 100 крупнейших ТНК развивающихся стран (шт), в т.ч.: | 9 | 25 |

| - доля государственных компаний | 89% | 68% |

| - средний индекс транснационализации | 23,9% | 29,3% |

| - суммарный объем зарубежных активов (млн долл.) | 53 945 | 679 715 |

| - доля в структуре зарубежных активов ТОП-100 ТНК из развивающихся стран | 9,4% | 32% |

| - доля зарубежных активов в структуре общих активов | 13,9% | 18% |

| - доля в общем объеме зарубежных активов КНР | 71,9% | 37,6% |

| Накопленные ПИИ из Китая (млн долл.) | 75 025 | 1 809 000 |

| Доля активов государственных компаний в совокупном объеме накопленных ПИИ Китая | 81% | 49,1% |

Источник: составлено автором по данным15.

Кроме того, эклектическая парадигма подразумевает, что страны с более высокими показателями технического развития имеют доступ к более совершенным технологиям, которые они смогут использовать как конкурентные преимущества в процессе интернационализации. В числе особенностей, отличающих китайские ТНК, рядом авторов отмечается относительная нехватка технологических и управленческих ресурсов, что бросает вызов традиционной теории OLI.

Канада (1,59%), Италия (1,36%) и др.16

Тем не менее, рассматривая положение КНР относительно развивающихся стран, а также в динамике, мы можем сделать вывод о значительном прогрессе Китая в научно-техническом развитии, а также о значительной конвергенции уровня научно-технического развития КНР с развитыми странами по ряду показателей: расходы Китая в настоящее время составляют 15% мировых затрат на науку17, за 15 лет количество патентных заявок, выданных резидентам КНР, выросло с 39,8 тыс. в 2002 г. до 1,2 млн в 2017 г. (в 4 раза больше чем США), расходы на НИОКР с 1,06% до 2,13% ВВП в аналогичном периоде (см. рис.1), что превышает показатели таких развитых стран, как Норвегия (2,11%), Великобритания (1,67%).

Значительные успехи КНР в научно-техническом развитии могут быть отчасти объяснены положениями теории инвестиционного развития наций, которая гласит, что за счет спилловер-эффектов, импорт ПИИ в дальнейшем провоцирует развитие научно-технической базы в стране и последующий их экспорт, так как местные компании имеют возможность улучшать свои О-преимущества и использовать их в дальнейшем при инвестировании за рубеж.

Рис. 1. Количество патентных заявок от резидентов (левая шкала, шт.), удельный вес расходов на НИОКР в ВВП (правая шкала, %) КНР в 2002‒2017 гг.

Источник: составлено авторами по их материалам18.

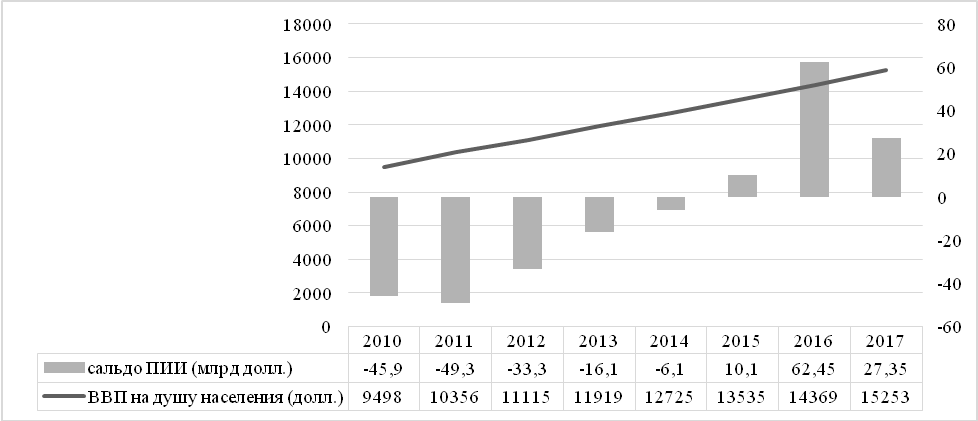

Рассмотрим взаимосвязь чистой инвестиционной позиции КНР и показателя ВВП на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС) (рис.2).

Рис. 2. Динамика, соотношение ввоза и вывоза ПИИ (правая шкала, млрд долл.), ВВП на душу населения, рассчитанный по ППС (левая шкала, долл. США) КНР в 2010‒2017 гг.

Источник: составлено автором по материалам19.

Как видно из рисунка, Китай, действительно, идет по траектории инвестиционного пути развития наций, но с некоторой оговоркой, так как в классической теории Дж. Даннинга на 4 и 5 стадию совершают переход развитые страны в терминах ВВП на душу населения. По данному показателю Китай действительно сделал определенный рывок вперед (что характерно для большинства развивающихся стран). Однако с учетом внушительной численности населения разрыв все еще очевиден: по данным Всемирного банка, в 2018 г. Китай находится на 69м месте (из 172) с показателем 16 187 долл. США (по ППС) при среднемировом показателе 19 558 долл.

Кроме того, значительную роль играет методология подсчета экспорта прямых иностранных инвестиций, так как официальные данные Министерства коммерции КНР и ежегодный отчет о ПИИ ЮНКТАД рознятся значительно.

Считается, что ТНК из развивающихся стран в общей массе следуют Уппсальской модели транснационализации, согласно которой, первоначально инвестиции совершаются в страны, географически и культурно близкие стране происхождения ТНК. Однако мы не находим достаточных оснований полагать, что ТНК Китая развиваются в рамках этой модели.

В частности, на рис. 3 видно, что с самого начала реализации политики реформ и открытости основной объем инвестиций из КНР направлялся, главным образом, в развитые страны.

После вступления Китая в ВТО (2001 г.) и реализации его правительством пакета мер, стимулирующих национальные компании инвестировать в зарубежные страны, главными реципиентами его инвестиций стали развивающиеся страны Азии и Латинской Америки.

Рис. 3. Географическая структура экспорта ПИИ из Китая в 1979‒2005 гг.

Источник: по материалам20.

Тем не менее, основную причину столь стремительного повышения доли Азии в структуре экспорта ПИИ китайских компаний мы видим в высокой степени их офшоризации и, соответственно, в реализации так называемой круговой модели осуществления ПИИ: Гонконг, Каймановы ова, Вирджинские ова являются как ключевыми реципиентами китайских ПИИ, так и крупнейшими инвесторами в экономику Китая, что позволяет сделать вывод, что китайские ТНК пользуются указанными налоговыми гаванями для реинвестирования на Родину в целях использования льготных условий, предоставляемых иностранным инвесторам в Китае.

Подобная тенденция сохраняется и в настоящее время: согласно официальной статистике, развивающиеся страны являются главными реципиентами ПИИ из Китая, при этом в 2017 г. порядка 63% в структуре накопленных ПИИ приходится на Азию (рис. 4). Тем не менее, при исключении из анализа офшорных зон (Гонконга, Каймановых и Вирджинских островов), на которые приходится, соответственно, 54%, 13,8% и 6,7% от всех накопленных к 2017 г. ПИИ из Китая, географическая структура ПИИ из КНР примет более информативный вид, а именно: наблюдается достаточно паритетный рост инвестирования как в развитые, так и в развивающиеся страны, в том числе далекие от Китая в географическом и в культурном аспектах.

Уппсальская теория также отмечает, что в целях минимизации рисков, компании из развивающихся стран изначально предпочитают выступать в роли миноритарных акционеров в совместных предприятиях с местными фирмами. Далее, по мере накопления опыта в осуществлении международных операций увеличивается и доля приобретаемых акций. Анализ структуры сделок по слияниям и поглощениям (рис. 5) показывает, что китайские компании изначально демонстрируют и поддерживают их мажоритарный характер. Кроме того, ряд авторов отмечает агрессивность китайских компаний, выражающуюся в стремлении поглотить миноритарных партнеров после занятия главенствующего положения в альянсе.

Рис.4. Географическая структура накопленных ПИИ из Китая (слева), без учета Гонконга, Каймановых, Вирджинских островов (справа) в 2017 г., млрд долл.

Источник: составлено авторами по собственным материалам21.

Таким образом, в процессе транснационализации китайские компании используют ресурсы, полученные на внутреннем рынке, тем не менее, их конкурентные преимущества качественно отличаются от классических Опреимуществ эклектической парадигмы. В ответ на публикации, ставящие под сомнение применимость классических теорий ПИИ к деятельности ТНК из развивающихся стран, Даннинг доработал свою концепцию и включил в нее иституциональный фактор в формате преимуществ институциональной собственности22, которые также могут быть переданы в принимающие страны, наряду с другими конкурентными преимуществами.

Рис. 5. Динамика (правая ось, шт.) и структура (левая ось, %) сделок слияний и поглощений китайскими компаниями в 2018 г.

Источник:23.

Институциональный фактор

Базируясь на кейсах ТНК развитых экономик, классические теории ПИИ рассматривали по большей части роль институтов стран-реципиентов, обходя вниманием влияние, оказываемое правительством стран-инвесторов на процесс принятия компанией определенных инвестиционных решений. Деятельность ТНК из развивающихся стран и Китая, в частности, объективно не может анализироваться в таком контексте. К тому же современная конкурентная борьба между странами имеет качественно иные цели по сравнению с межфирменной конкуренцией24, что заставляет учитывать институциональный фактор в теоретическом обосновании поведения той или иной фирмы.

Считается, что национальная институциональная среда влияет на принятие индивидуальных решений ТНК из развивающихся стран неоднозначно: домашние институты могут влиять на процесс принятия решений как в положительном ключе, в случае если правительство поощряет выход компаний за рубеж (в том числе и для достижения собственных стратегических целей), так и в отрицательном.

Влияние, оказываемое на экспорт ПИИ правительством, представлено в табл. 3.

Таблица 3.

Прямое влияние политики правительства на экспорт ПИИ

| Рыночная деформация | |||

| Рост | Снижение | ||

| ПИИ | Рост | завышение стоимости валюты; субсидирование экспорта ПИИ; контроль экспортных операций; контроль цен; политика протекционизма; | Снижение контроля над операциями с капиталом и движением ПИИ; |

| Снижение | занижение стоимости валюты; контроль уровня заработной платы; субсидирование экспорта; ограничительный характер процесса утверждения экспорта ПИИ; | приватизация госкомпаний; трансфертное ценообразование по принципу «вытянутой руки»; снижение уровня поддержки правительства. |

Вместе с тем формальные институты нельзя рассматривать в отрыве от системы ценностей и убеждений, их определяющих. Классическая институциональная теория26 определяет институты как искусственно созданные ограничения, которые регулируют взаимоотношения между индивидуумами, а также формируют своеобразные «правила игры». Коренные интересы и неформальные институты в значительной степени влияют на изменения формальных институтов, имеют свойство передаваться из поколения в поколение, преодолевая пространство и время. В результате, стратегические решения ТНК отражают особенности национальной институциональной среды, то есть демонстрируют «институциональный импринтинг»27.

27. North D. C. Institutions // Journal of economic perspectives. Nashville: American Economic Asssociation, 1991. Т. 5. №. 1. P. 97‒112; Peng M.W. Institutional transitions and strategic choices // Academy of management review. NY: Academy of Management, 2003. Т. 28. №. 2. P. 275‒296.

Применительно к китайским ТНК, мы полагаем, что преимущество институциональной собственности является ключевой составляющей Опреимуществ фирмы, и проявляется в следующих аспектах:

Во-первых, в начале 2000х годов правительство КНР предпринимает ряд активных шагов по стимулированию выхода китайских компаний за рубеж. На практике данные шаги были реализованы в реформировании существовавшего порядка экспорта ПИИ, с одной стороны, а также предоставлении льготного финансирования, налоговых льгот, информационной поддержки определенному кругу компаний ‒ с другой. Указанные мероприятия не только наделяют компании КНР значительными преимуществами по отношению к их зарубежным конкурентам с позиции величины транзакционных издержек, но вместе с тем и притупляют реакцию отечественных компаний на состояние и динамику классических Lфакторов принимающей страны (политическая стабильность, географическая удаленность, институт частной собственности), ввиду того, что фирмы, напрямую или косвенно контролируемые правительством, нивелируют часть рисков за счет дополнительно получаемой финансовой и политической поддержки.

Во-вторых, специфическая институциональная среда КНР, характеризующаяся большим в сравнении с развитыми странами несовершенством рынка, непрозрачной структурой, сильной политической волей и т.д., позволяет китайским компаниям быстрее адаптироваться к условиям принимающей страны, в случае если инвестиции совершаются по направлению Юг-Юг.

В-третьих, при расширении своей деятельности в развитых странах, недостаток китайских компаний в части научно-технического обеспечения и управленческих навыков может быть преобразован в определенное конкурентное преимущество, поскольку китайские компании поступают отлично от того, как принято в конкретной институциональной среде, тем самым дифференцируя себя от конкурентов.

И, наконец, пакет мер, стимулирующих выход национальных компаний за рубеж, а также привилегированные условия для иностранных инвесторов на отечественном рынке провоцирует высокую офшоризацию и круговую модель китайских инвестиций, которая в значительной степени снижает прозрачность реализуемых операций и, в свою очередь, вносит коррективы в существующую институциональную среду.

Этот процесс свидетельствует о двойственном эффекте, оказываемом китайским правительством: с одной стороны, оптимизация распределения ресурсов в условиях смешанной экономики28, селективная поддержка китайских корпораций выражается в увеличении объемов зарубежного инвестирования, с другой — неравные условия для компаний-инвесторов внутри страны выражаются в снижении прозрачности инвестиционных схем, росте рыночных деформаций и, как следствие, снижении уровня прогнозируемости направления потоков капитала.

Выводы:

Проанализировав эволюцию и характер поведения крупнейших ТНК Китая, мы последовательно отвергли современные теории новых интернациональных фирм, как и уппсальскую модель транснационализации в качестве объяснительных концепций деятельности китайских компаний по экспорту ПИИ. В свою очередь, мы не нашли достаточных оснований полагать, что деятельность китайских ТНК противоречит основным положениям эклектической парадигмы Дж. Даннинга. В частности, мы полагаем, что по мере совершенствования научно-технической составляющей экономического развития КНР национальные компании получают возможность увеличивать генерацию О-преимуществ, и используют их при инвестировании за рубеж. Тем не менее, разработанная на базе кейсов ТНК развитых стран, эклектическая парадигма требует более детального анализа и учета институционального фактора как одного из основополагающих не только в контексте совершенствования Lпреимуществ (и, как следствие, определения локализации экспорта ПИИ), но и при анализе Опреимуществ компаний-инвесторов.

Особенности национальной институциональной среды оказывают серьезное влияние на количественные и качественные характеристики вывозимых из Китая ПИИ. Исторически государство посредством взаимосвязанных административных, политических и финансовых институтов оказывает значительное влияние на деятельность ТНК, подчиняя ее более высоким целям социально-экономического развития страны. Однако реформирование существующих институтов не всегда дает прогнозируемый результат. К примеру, стабильно высокая доля офшоризации ПИИ и, как следствие, круговая модель осуществления ПИИ «Китай — Гонконг (Вирджинские ова, Каймановы ова) — Китай», стала результатом политики правительства КНР, повлекшей привилегированное положение как зарубежных компаний, осуществляющих ПИИ в Китае, так и китайских компаний, реализующих инвестиционные проекты за рубежом.

Тем не менее, специфика национальной институциональной среды позволяет китайским компаниям генерировать дополнительные конкурентные преимущества, связанные с предоставляемыми финансовыми и административными ресурсами, а стремительно растущий внутренний рынок обеспечивает достаточной ликвидностью для выхода на внешние рынки. Указанные особенности покрывают политические, коммерческие и финансовые риски экспорта ПИИ, тем самым частично сокращая транзакционные издержки, связанные с институциональными различиями и физической дистанцией со страной-реципиентом, что необходимо учитывать в процессе анализа экспорта ПИИ из Китая и построении соответствующих эмпирических моделей.

Библиография

- 1. Buckley P J., Casson M. The future of the multinational enterprise // New York: The McMillan Company, 1976.

- 2. Child J., Rodrigues S.B. The Internationalization of Chinese Firms: A Case for Theoretical Extension? // Management and organization review. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Т. 1. №. 3.

- 3. China M&A Market Update: Baird’s perspective on economic and MA activity // Robert W. Baird & Co. Wisconsin: 2019.

- 4. Dunning J. H. Explaining the international direct investment position of countries: towards a dynamic or developmental approach // International Capital Movements. London: Palgrave Macmillan, 1982.

- 5. Dunning J. H. The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and future // International journal of the economics of business. Oxford: Carfax Publishing Ltd., 2001. Т. 8. №. 2.

- 6. Dunning J. H. The eclectic paradigm of international production: some empirical tests // Journal of International Business Studies. London: Palgrave Macmillian, 1988. Т. 19. №. 1.

- 7. Dunning J. H. Trade, location of economic activity and the MNE: A search for an eclectic approach // The international allocation of economic activity. London: Palgrave Macmillan, 1977.

- 8. Dunning J. H., Lundan S. M. Institutions and the OLI paradigm of the multinational enterprise // Asia Pacific Journal of Management. New Delhi: Sage Publications, 2008. Т. 25. №. 4.

- 9. Johanson J., Vahlne J.E. The internationalization process of the firm—a model of knowledge development and increasing foreign market commitments // Journal of international business studies. London: Palgrave Macmillian, 1977. Т. 8. №. 1.

- 10. Johanson J., Wiedersheim‐Paul F. The internationalization of the firm—four swedish cases // Journal of management studies. Hoboken: Wiley-Blackwel, 1975. Т. 12. №. 3.

- 11. Mathews J. A. Dragon multinationals: New players in 21 st century globalization // Asia Pacific journal of management. New Delhi: Sage Publications, 2006. Т. 23. №. 1.

- 12. North D. C. Institutions // Journal of economic perspectives. Nashville: American Economic Asssociation, 1991. Т. 5. №. 1.

- 13. Oviatt B.M., McDougall P.P. Toward a theory of international new ventures // Journal of international business studies. London: Palgrave Macmillian, 1994. Т. 25. №. 1.

- 14. Peng M.W. Institutional transitions and strategic choices // Academy of management review. NY: Academy of Management, 2003. Т. 28. №. 2.

- 15. The global economy (Business and economic data for 200 countries). URL:https://ru.theglobaleconomy.com/

- 16. The global economy (Business and economic data for 200 countries). URL:https://ru.theglobaleconomy.com/

- 17. Voss H. The foreign direct investment behaviour of Chinese firms: does the'new institutional theory'approach offer explanatory power?: doctoral dissertation. Leeds: University of Leeds, 2007.

- 18. World investment report // UNCTAD. Geneva, 2018.

- 19. Балашова М.А. Об эволюции конкуренции на макроуровне экономики и особенностях современной межстрановой конкурентной борьбы // Известия Байкальского государственного университета. Иркутск, 2013. №. 3.

- 20. Лепа Т.П. Ретроспектива и перспектива развития торгово-таможенных отношений между Россией и Китаем // Известия Иркутской государственной экономической академии. Иркутск — 2018. Т. 28. № 2. С.

- 21. Метелева Е.Р. Стратегическое управление развитием экономических систем в условиях глобализации /Е.Р. Метелева // Известия Иркутской государственной экономической академии. Иркутск — 2016. Т. 26. № 3.

- 22. Чжунго дуйвай чжицзетоуцзы тунцзи гунбао: (Статистический доклад о состоянии зарубежных инвестиций Китая). Пекин, 2018

- 23. Шалак А.В. Китайская мечта через концепцию «мягкой силы» // Известия Иркутской государственной экономической академии. Иркутск — 2015. Т. 25. № 3. С. 564‒568.